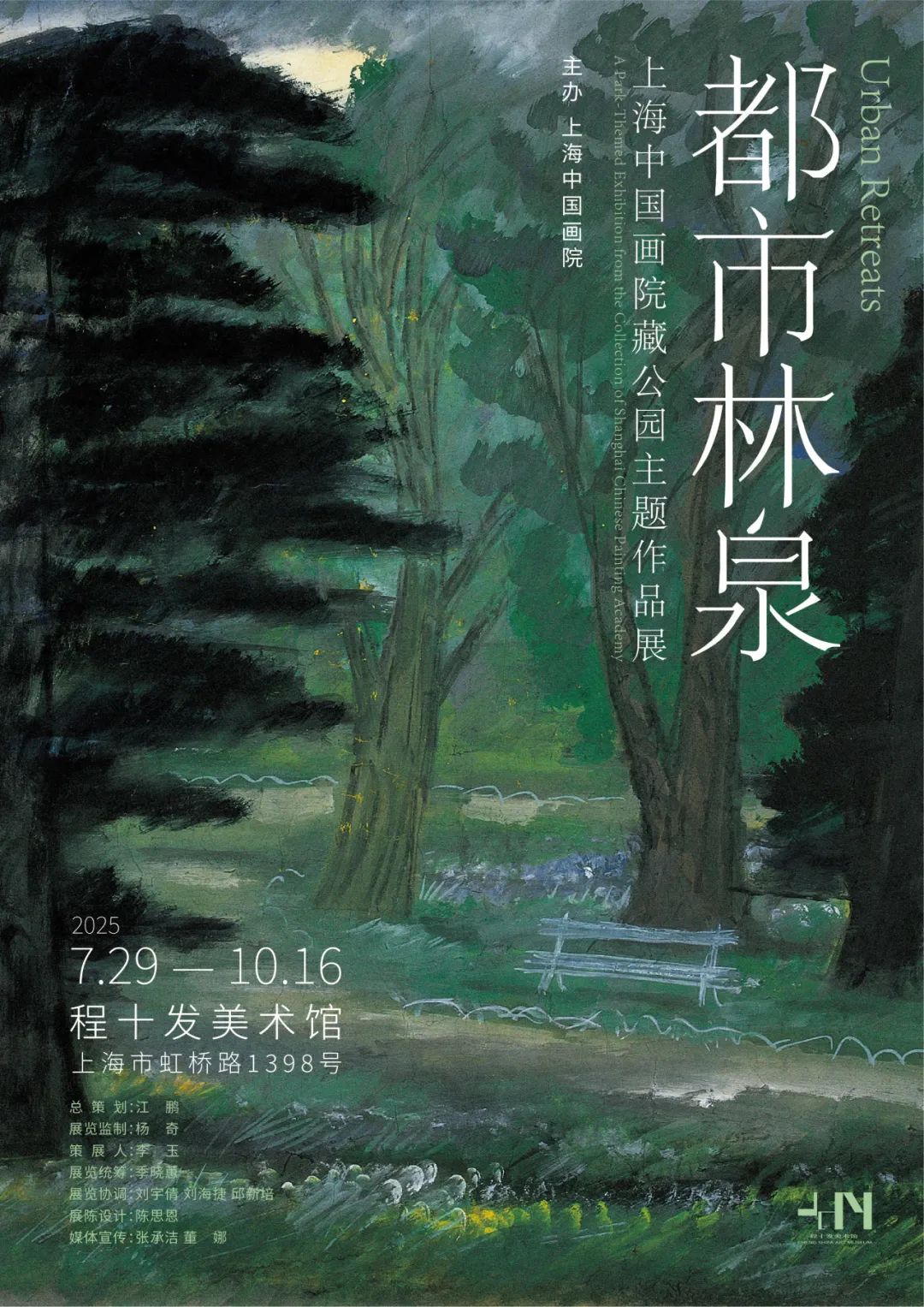

当一位画家拿起画笔,开始描绘一座公园的时候,这座城市园林或许正在从传统绘画中象征隐逸理想的林泉高致,转化为普通市民休憩游玩的公共空间。7月29日,上海中国画院推出的“都市林泉”展览在上海程十发美术馆开幕,以独特视角,呈现1950年代“新国画运动”催生的一批创作,展品近50件。

中山公园、黄浦公园、人民公园、豫园……这些创作于1950年代前后的写生,是否承载了你的童年回忆?

《西郊公园写景》 吴湖帆 纸本设色 107×56.5cm 1958年

林风眠的《春天》、吴湖帆的《西郊公园写景》、吴青霞的《苏州河晨曦》、朱屺瞻的《绿化都市》、陆俨少的《林荫大道》……20世纪50年代前后,一批画家们带着速写本走进人民公园、中山公园、龙华苗圃……用笔墨记录市民休憩场景,使作品兼具自然生机与生活气息。这些公园主题创作既保留了传统笔墨,又注入了时代符号。

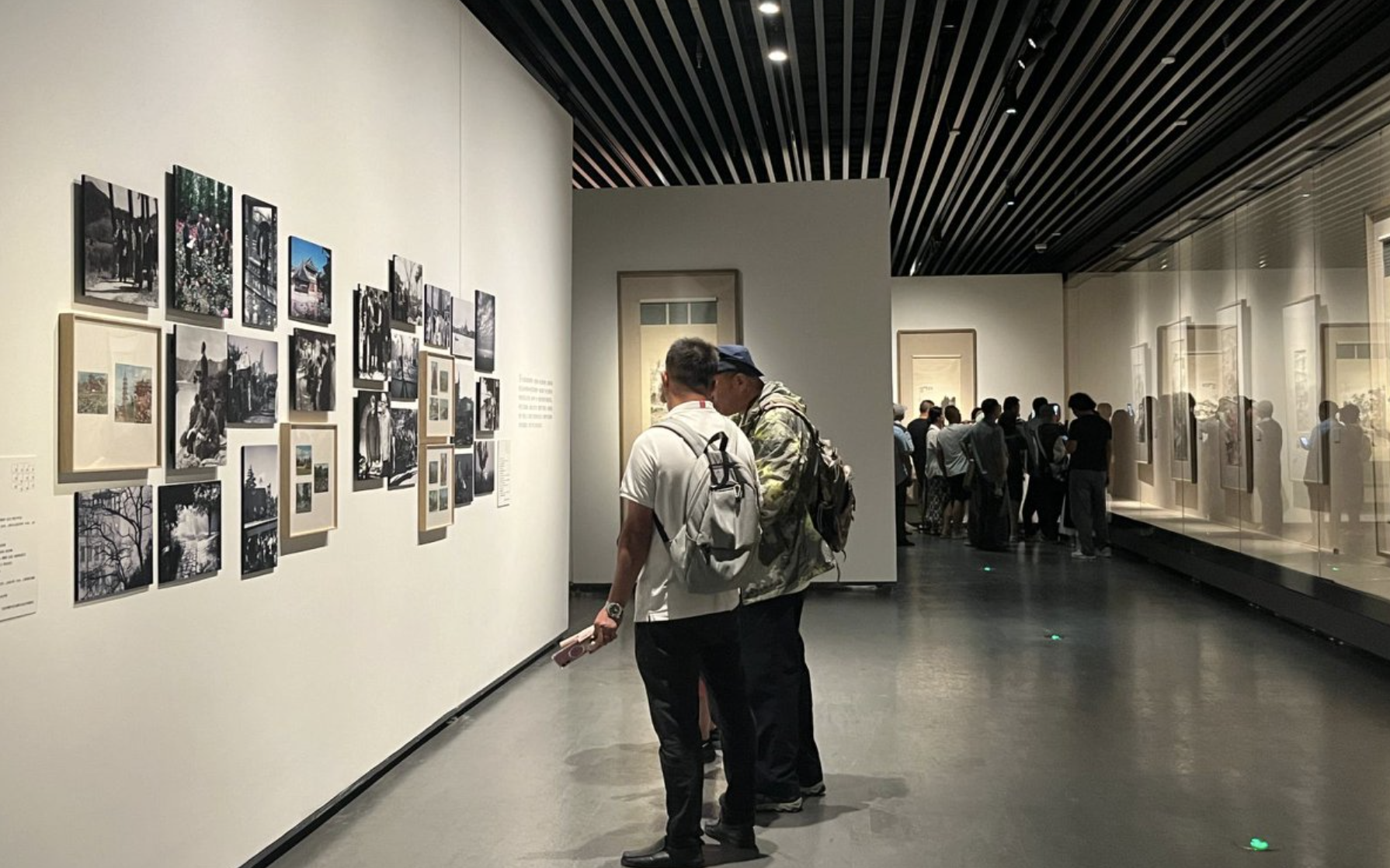

展览现场

展览现场

展览现场

新中国初期,“如何以中国画反映现实生活”、“如何将传统革新与时代精神结合”,成为画家面临的核心命题。上海的公园景观以其融自然与人文于一体的特质,为这场艺术探索提供了绝佳舞台。

这一背景催生了新中国美术史上一批特殊的作品——以都市公园景观为主题的“都市林泉”绘画。

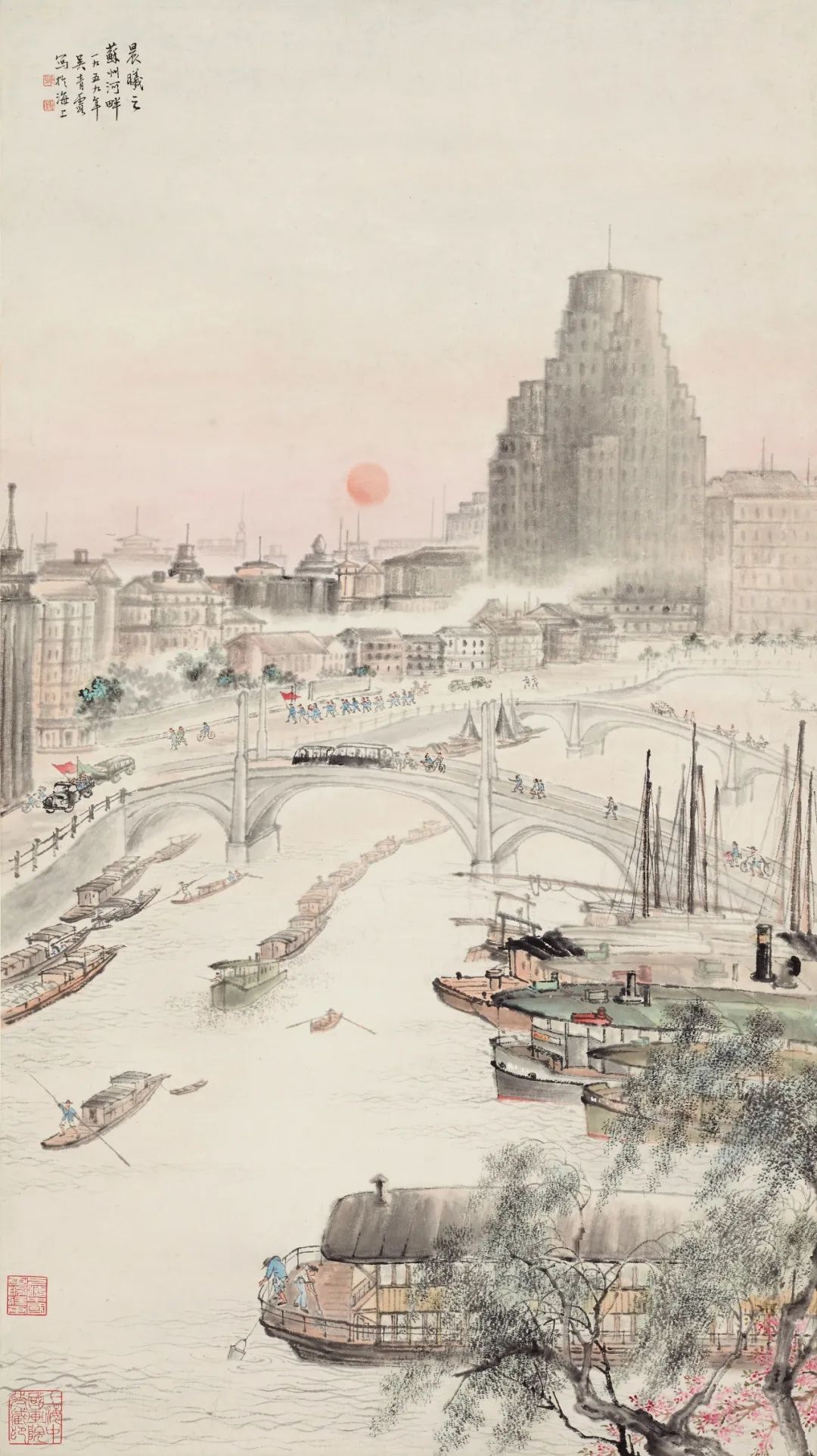

《苏州河晨曦》 吴青霞 纸本设色 91×51cm 1959年

写生成为连接古今的桥梁。 中国传统绘画向来重视写生,但此“写生”非彼“写生”,传统绘画理论以“外师造化,中得心源”来联结艺术与现实,将重心落在内心对造化的关照之上。1950年代,随着新国画运动倡导画家“直面生活”,写生的内涵与实践被极大拓展。上海画家们纷纷带着速写本,走进公园、林荫绿地、城市街景,用笔墨记录下晨练的身影、休憩的市民、嬉戏的少年。黄浦江畔的晨曦、九曲桥上的笑语、紫藤架下的斑驳花影,这些跃然纸上的日常场景,使作品既饱含传统笔墨的生机,又洋溢着鲜活的时代气息。

《林荫大道》 陆俨少 纸本设色 64×45cm 无年款

《节日的上海(之一)》 钱瘦铁 纸本设色 93×70cm 无年款

《市区三化》 周錬霞 纸本设色 124×57cm 1958年

人民公园(1952年开园): 由昔日跑马厅蜕变而来,地处城市心脏南京西路旁,被市民亲切誉为上海的“中央公园”。下面这幅朱屺瞻画的《绿化都市》画于1959年夏天,高楼之下,行人隐逸于绿树之中,有轨电车富有时代气息。还有一幅《寒牡丹》是画家陈小翠在人民公园内,对花写生之作。

《公园里的骆驼》贺天健 69.5x35cm 1958年

“都市林泉”不仅是一场艺术展,更是一次穿越时空的城市漫步。画家用画笔将“林泉之心”移栽到了现代都市生活之中,探索的不仅是绘画语言的绵延新意,也让观者回忆了往昔的公园乐趣。

展览将持续至10月16日。

海报

转载请注明来自夏犹清家装公司,本文标题:《70多年前,一批大画家画下了他们看到的上海》

京ICP备2025104030号-5

京ICP备2025104030号-5

还没有评论,来说两句吧...